L’umano paradiso, di Sergio Sichenze.

“La classe operaia va in paradiso”, film di Elio Petri del 1971, rappresenta la rottura tra il sogno, l’aspirazione, il riscatto di un popolo fuoriuscito dal secondo conflitto bellico e la realtà del modello economico della produzione di massa e del consumo illimitato, che avrebbe dovuto costituire il viatico per la felicità: una frattura mostrata in tutta la sua crudezza.

Nel film, Gian Maria Volonté, che veste i panni dell’operaio Lulù Massa, è un lavoratore assillato dal bisogno di guadagno a cottimo, in quanto deve mantenere due famiglie. I suoi ritmi sono bestiali, che lui tenta di superare escogitando un metodo: «Un pezzo, un culo, un pezzo, un culo», una formula che recita quotidianamente per ridurre i tempi di assemblaggio dei bulloni, ricevendo gli elogi dei padroni.

Lulù entra in fabbrica prima dell’alba, ed esce dopo il tramonto: recluso nella sua ossessione, in una taciturna rassegnazione: «I lavori cominciano all’alba. Ma noi cominciamo/un po’ prima dell’alba a incontrare noi stessi/nella gente che va per la strada./Ciascuno ricorda/di esser solo e aver sonno…/» (Pavese C., Disciplina in Lavorare stanca, 1943).

Petri recide il legame illusorio tra il benessere economico, che in quegli anni sembrava in costante ascesa, e l’operaio, che, con il suo lavoro, consentiva l’affermarsi del nuovo eldorado. Nel film, con accenti volutamente grotteschi, si traccia la deriva dell’alienazione sociale, della disillusione, dell’emorragia dei valori che concorrono a radicare la dignità dell’uomo: «Tu non morirai mica nel tuo letto, morirai in fabbrica!», gli dice un collega. Il regista firma il manifesto di un periodo della storia italiana ricco di fermenti e di contraddizioni: quello del miracolo economico e dell’inizio delle lotte collettive, di cui Lulù è emblema, ridotto a mero strumento della produzione e carnefice di se stesso per accrescere il salario.

Militina, Salvo Randone, un ex compagno di fabbrica finito in manicomio, che Lulù va a trovare come una sorta di rifugio e di confessionale, gli dice: «Lulù, ma tu lo sai che cosa produciamo in fabbrica? A cosa servono quei pezzi? Questa non è pazzia, perché un uomo ha il diritto di sapere che cosa fa e a che cosa serve». Militina, dunque, nella salvifica lucidità della coscienza dell’Io narrante di Petri, comprendendo le nevrosi dell’amico, presenta il mondo infernale dove Lulù vive: «Pieno di manicomi, cimiteri, fabbriche, caserme», una realtà dove «il cervello a poco a poco se ne scappa, sciopera». Estraniamento, distacco dalla realtà: «Il martello/di quell’uomo seduto scalpiccia su un ciottolo/dentro il molle terriccio/(…) non s’accorge nemmeno, come fosse un pezzente,/della gente che viene e che va, nel mattino» (Pavese C., Civiltà antica, op.cit.).

È in età giolittiana, per esempio, che il movimento futurista si era impadronito della materia industriale, declinandola però secondo un’ottica di esaltazione della modernità e della nascente economia basata sulla produzione seriale, dove sarebbe stato forgiato l’uomo nuovo. Tematiche quali lo sfruttamento padronale, le nevrosi e l’alienazione operaia, tipiche della letteratura industriale degli anni Sessanta, non rientravano certo nella linea di mira della poetica futurista. È piuttosto a partire dagli anni Trenta, con il libro “Tre operai” di Carlo Bernari, pubblicato per la prima volta nel 1934, che si pone un’attenzione peculiare al rapporto tra uomo e fabbrica. I “colori” del romanzo sono bituminosi e plumbei e la «gru nera è una grande forca», e «le spalle degli uomini (…) facevano pensare alla loro fatica, alla stanchezza; stanchezza che penetra ovunque». Fatica e alienazione: «Se non fosse stato per la stanchezza e per il bisogno del sonno, lavorare anche di notte non sarebbe stato niente, perché laggiù, tanto, era sempre notte lo stesso. (…) Ogni sera, terminato il lavoro, ritornava al paese con zi’ Scarda; e là, appena finito d’ingozzare i resti della minestra, si buttava a dormire sul saccone di paglia per terra, come un cane; e invano i ragazzi, quei sette nipoti orfani del suo padrone, lo pestavano per tenerlo desto e ridere della sua sciocchezza; cadeva subito in un sonno di piombo, dal quale, ogni mattina, alla punta dell’alba, soleva riscuoterlo un noto piede». Luigi Pirandello, in una delle sue novelle, “Ciaula scopre la Luna” del 1907, getta uno sguardo difforme sull’immobilismo della Sicilia rurale, usando quale scenario quello di una cava di zolfo.

Un altro siciliano, Elio Vittorini, nel 1961, dedica il quarto numero della rivista “Il menabò”, proprio al nesso tra letteratura e industria. In sintesi, Vittorini nel suo articolo, che apre il numero, afferma che la letteratura italiana necessitava di un processo di aggiornamento, poiché decisamente in ritardo rispetto alla nuova situazione industriale italiana. Tuttavia, secondo lo scrittore, l’adeguamento della letteratura non riguardava tanto i contenuti. In altri termini, non bastava rappresentare la fabbrica moderna e la classe operaia al posto del mondo contadino; si trattava soprattutto, vista l’ampiezza e l’importanza dei cambiamenti socio-economici e quindi antropologici avvenuti in Italia, di trovare un nuovo modo di raccontare e di rappresentare la realtà. Restando in Sicilia, l’appello vittoriniano è colto da Vincenzo Consolo, nella sua perdurante ricerca dei meandri siciliani, che riprende e focalizza, con lo sguardo dello storico senza tralasciare la cifra del narratore, “La Questione siciliana degli zolfi” (dal titolo di un articolo del 1896 del professore Caruso-Rasà), nel libro “Di qua dal faro” (1999): «Questa realtà economica poggia principalmente sulle spalle di due soli lavoratori: il picconiere e il caruso (…) l’uno e l’altro legati (…) da uno stesso destino di pena, di fatica, di dannazione (…) da inestricabili fili di dominio e soggezione, violenza e passività; (…) hanno messo a nudo, come i loro corpi, la loro anima, gli istinti primordiali dell’uomo, al di là di ogni remora, di ogni regola, di ogni condizionamento sociale».

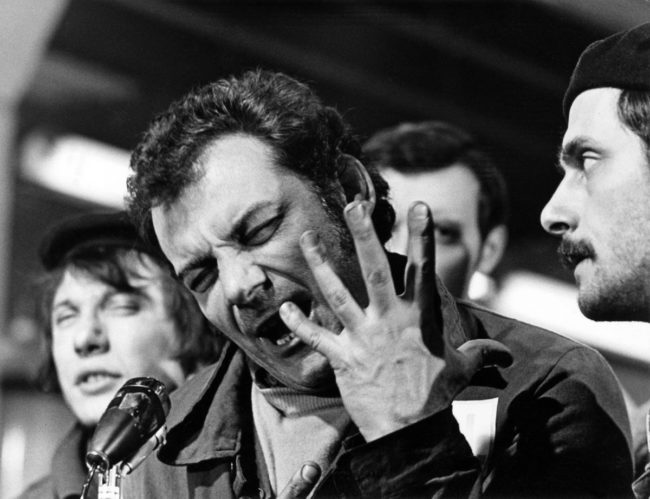

«Pane e lavoro, la terra ai contadini, le pensioni ai vecchi, le fabbriche agli operai…». Giuseppe Fava (Il Comizio, da Pagine, 1969), chiede con voce perentoria un diritto sociale urgente e legittimo, che nello stesso brano infrange, a sorpresa, con un bisogno ancora più intenso e viscerale da parte di una donna «piccola e sfiorita, con gli occhiali…Io vorrei l’amore (…) e si coprì il volto per la vergogna. Ma aveva il coraggio della disperazione e aggiunse: Almeno una speranza…?». Il desiderio di tenerezza, di essere compresi e riconosciuti nel proprio Sé, nell’umanità di appartenenza e non di alienazione, dove, figurativamente, il numero identificativo aziendale contraddistingue come un codice a barre la persona, nell’anonimato del “museo d’ombre” della produzione, potremmo dire, prendendo a prestito il titolo di un libro di Gesualfo Bufalino. Quel “Museo d’ombre” con il quale l’autore torna «a far pace» col suo paese, Comiso, che «non patisce più soltanto le ordinarie infezioni della civiltà del rumore, ma sembra condannato dalle stupide astuzie della storia a stravolgersi in miniera di terrore e di annientamento».

La cancellazione di un mondo, che rapidamente genera la sostituzione della natura in cemento: «Viene in mente la sterile mole/delle case ammucchiate, che prende la pioggia/e si asciuga nel sole e non dà un filo d’erba» (Pavese C., Paesaggio V, op.cit.).

Meglio essere chiamati cafoni, dunque, mantenendo il legame indissolubile con la terra e con la propria geografia minima, nel riscatto della dignità affermata da Ignazio Silone: «Io so bene che il nome di cafone, nel linguaggio corrente del mio paese, sia della campagna che della città, è ora termine di offesa e di dileggio; ma io l’adopero in questo libro nella certezza che quando nel mio paese il dolore non sarà più vergogna, esso diventerà nome di rispetto, e forse anche di onore» (Fontamara, 1933).

Dalla fabbrica di Lulù, all’odierno e inarrestabile processo di globalizzazione di mercati, di prodotti e uomini, il salto è quantico e, al tempo stesso, repentino, come un fulmineo contagio virale, mantenendo intatta la deriva verso l’annientamento, semmai con una cifra ancor più tragica: «Pane! pane! pane! – Pane! come se bastasse! L’aveva il pane, lui, ma non era meno per questo il più infelice degli uomini. Il rimpianto della sua vita fallita, la vita del cuore, l’unica che gli importasse, lo prese alla gola come una mano che lo strozzasse. Ah, no; non bastava aver del pane per essere felice! Chi era quell’idiota che faceva dipendere la felicità dalla spartizione dei beni?». (Zola E., Germinale, 1885).

Nel “Villaggio globale”, dove il mercato ha soppiantato i valori della giustizia sociale, si determina «una grande trasformazione della soggettività umana», usando l’espressione dell’economista Karl Polanyi, dove la “forza-lavoro” è coinvolta, al pari dei capitali e delle merci, in un processo di cambiamento epocale. Il mondo si è dunque ristretto, e, assieme al continuo spostamento delle merci, si delocalizzano le attività produttive e gli uomini, che, in definitiva, costituiscono pezzi dell’ingranaggio del mercato, dove il sistema di protezione sociale e di tutela dei lavoratori è differenziato: il costo del lavoro più basso e la pressoché assente tutela dei lavoratori rappresentano l’elemento cardine della competitività. Assistiamo, pertanto, a una economizzazione della geografia, dove, in una mappa ipotetica, viene attribuito un valore d’eccellenza a quegli Stati in cui, senza tante noie e cavilli sindacali e diritti riconosciuti, il salario e le norme di rispetto del lavoro costituiscono un bene da rimuovere.

«Fabbrica, catena di montaggio, altoparlante, cartellino, straordinari, salario… / Sono stato addestrato / Non so urlare né ribellarmi / Non so denunciare, né recriminare / Solo sopportare la stanchezza in silenzio / Quando sono entrato qui dentro / Volevo solo una busta paga grigia, il dieci di ogni mese.» Il 30 settembre 2014, a soli 24 anni, l’autore di questi versi si è suicidato. Xu Lizhi lavorava in un’azienda taiwanese per l’assemblaggio degli iPhone, divenuta tristemente famosa nel 2010, quando una serie di suicidi tra i suoi operai la portò sulle cronache dei giornali di tutto il mondo.

Xu Lizhi montava i nuovi feticci, era la maglia di una catena che trova la sua origine nelle mani di migliaia di bambini, donne e uomini, alla stregua di Ciaula, che lavorano come schiavi nelle miniere di coltan: minerale indispensabile per i nostri smartphone, estratto in Congo, sotto il controllo dei signori della guerra: «Gli uomini estrarranno le pietre con le vanghe, le donne e i bambini le laveranno a mano nell’acqua e le trasporteranno al mediatore più vicino. A volte cammineranno anche due giorni nella foresta con trenta chili sulle spalle. I minerali verranno imbarcati per la Cina o la Malesia dove i due metalli del coltan (columbine e tantalio) verranno separati per essere venduti all’industria high tech.» (Nicastro A., Il Corriere della Sera, 15 aprile 2017).

Le delocalizzazioni dell’ultimo ventennio mostrano che una forma di sfruttamento si è affiancata all’altra, non l’ha sostituita. Ciò è verificabile senza allontanarsi da casa, dove, in qualche sottoscala, o fabbrichetta dismessa, o tra i campi di pomodori, vige ancora il sopruso e il disprezzo della vita, senza regole e alcuna tutela, frantumando qualsiasi diritto e alterando, in modo irreparabile, la struttura di una società che, in un processo millenario, ha costruito la matrice culturale di un popolo. È ancora vitale la linea feudataria che dal padrone porta al caporale a cui «nessuno si permette di fare osservazioni e molto meno di non obbedire» (Marino S., Costumi ed usanze dei contadini di Sicilia, 1897).

Nel “Villaggio globale”, definizione idilliaca che richiama a una delle matrici del mondo contadino, qualsiasi diritto è costantemente violato, per soddisfare la galoppante bulimia consumistica: «Se lo Stato sociale oggi si vede tagliare i fondi, va in pezzi o addirittura viene deliberatamente smantellato è perché le fonti di profitto del capitalismo si sono spostate, o sono state spostate, dallo sfruttamento della manodopera operaia allo sfruttamento dei consumatori. E perché i poveri, spogliati delle risorse necessarie per rispondere alle seduzioni dei mercati consumistici, hanno bisogno di denaro – non del genere di servizi offerti dallo “Stato sociale” – per risultare utili secondo la concezione capitalista dell’ “utilità”». (Bauman Z., Capitalismo parassitario, 2009).

La voce di Aimé Césaire acquisisce, ancora oggi, una cifra universale, non più e non solo circoscritta allo schiavismo storico, ma gettando una luce inquietante sul binomio vittima-carnefice, i cui confini, geografici e umani, si smarriscono. Il poeta francese, originario della Martinica, nel 1939 pubblica “Diario del ritorno al paese natale”, la sua raccolta più nota, dove appare per la prima volta il termine “negritudine”: «Elenchiamo i nostri tesori:/la follia che ricorda/la follia che urla/la follia che vede/la follia che esplode». E ancora…«Chi scuoia la mia voce? Mi cacciano in gola mille/uncini di bambù. Mille aghi di riccio./Sei tu, sporco pezzo di mondo. Sporco pezzo di/alba. Sei tu, sporco odio./Sei tu, peso dell’insulto e cent’anni di colpi di frusta. Sei tu,/cent’anni di pazienza, cent’anni di affanni per non morire».

Ritorniamo al film di Petri e al suo epilogo.

Lulù Massa, dopo aver perso il lavoro, per aver aderito a uno sciopero, e la sua compagna, Mariangela Melato, che l’ha abbandonato gridando: «Io sono per la libertà! A me il visone piace, lavoro da quando avevo 12 anni, sono brava e me lo merito!», riottiene il suo posto. Ripiomba, così, nell’alienazione della catena di montaggio, anche se elabora un nuovo sogno: non più di occupare la fabbrica ma il paradiso. Da una fitta nebbia vede comparire il Militina, e poi lui stesso, e tutti i suoi colleghi, che lavorando parlano, ma senza riuscire a sentirsi a causa del rumore prodotto dalle macchine.

L’occupazione di un paradiso umano è ancor più necessaria. Oggi come sempre dobbiamo riappropriarci del senso e del significato profondo dell’esistere: «pensai agli uomini, me stesso, e il babbo, il nonno, uomini umili e uomini fieri, e pensai all’umanità e alla fierezza della miseria, e fui fiero di essere figlio di uomo (…). Un uomo poteva gridare come un bambino, nella miseria, e essere più uomo. E poteva negare la propria miseria, essere fiero, ed essere lo stesso più uomo» (Vittorini E., Conversazioni in Sicilia, 1941).